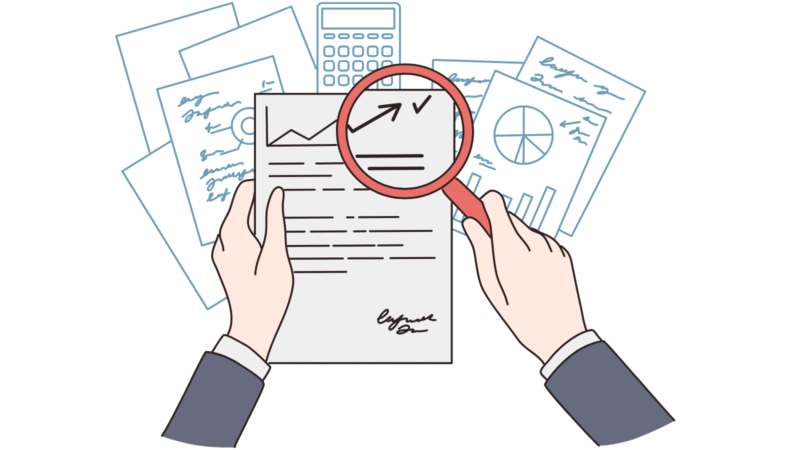

不動産の売買契約を進めるうえで、よく耳にする重説(重要事項説明)。

この説明が誰に必要で、売り主にも関係するのか気になっている方も多いのではないでしょうか。

特に初めて物件を売却する方にとっては、「重説って業者任せでいいの?」「個人でも責任があるの?」といった疑問が出てくるものです。

この記事では、売買契約における重説の基本から、売り主が関わるポイント、注意すべきリスクまでわかりやすく解説します。

重説(重要事項説明)とは?

重説の基本的な意味と役割

重説(じゅうせつ)とは、不動産の取引を行う前に、宅地建物取引士が買主や借主に対して物件や契約内容に関する重要な情報を説明するものです。

契約後のトラブルを防ぐため、事前に内容をきちんと伝えることが目的とされています。

売買契約における重説の位置づけ

売買契約では、購入者が物件に関する情報を十分に理解したうえで判断できるように、契約締結の前に必ず重説を行う必要があります。

これは宅建業法で定められた義務であり、買主を守るための大切な手続きといえるでしょう。

賃貸と売買の重説の違い

賃貸も売買も重説が必要ですが、内容には違いがあります。

賃貸では主に契約条件や建物の状態が中心なのに対し、売買では土地や建物の権利関係・法令制限など、より幅広く詳細な情報が求められます。

どちらも重要な意味を持っています。

売り主に重説は必要か?

個人の売り主に重説義務はある?

個人の売り主が自宅を売却する場合、重説を買主に対して行う義務はありません。

重説は宅建業者が買主に対して行うものであり、個人売主は説明の主体ではないことを理解しておきましょう。

宅建業者が売り主の場合の義務

売り主が宅建業者である場合は、自らが取引の当事者であっても、買主に対して重説を行う義務があります。

取引前に宅建士が重要事項を説明し、署名・押印することで法的な手続きを満たす必要があります。

売り主が注意すべき情報提供義務

重説を行う義務がなくても、売り主には物件の状況や過去のトラブルなどについて、正直に伝える責任があります。

説明が不十分だと契約不適合責任を問われるおそれがあるため、誠実な情報開示が求められます。

重説に関する3つのチェックポイント

誰が買主に説明するのか

重説を行うのは、必ず宅地建物取引士(宅建士)です。

売買契約前に、買主に対して重要事項を口頭で説明し、書面への記名・押印を行うことが法律で義務づけられています。

どこまで売り主が関与するのか

売り主が直接重説をすることはありませんが、物件の情報提供に協力する必要があります。

特に過去の修繕歴や近隣トラブルなどは、正確に仲介業者へ伝えることが大切です。

売り主が負うリスクと責任

説明が不十分なまま契約が成立すると、後日「契約不適合責任」を問われる可能性があります。

重要な情報を隠したり、曖昧な説明をしたりすると、損害賠償などのトラブルに発展しかねません。

売り主が押さえるべき注意点

物件状況報告書との違いに注意

重説と混同しやすいのが「物件状況報告書」です。

これは売り主が作成する任意の書類で、建物の不具合や過去の修理歴などを買主に伝えるためのものです。

重説とは別の役割を持っています。

契約不適合責任との関係

売却後に物件の欠陥が発覚した場合、売り主は契約不適合責任を問われることがあります。

たとえ重説を行わない立場でも、重要な事実を伝えなかったことが原因なら、責任を負う可能性があります。

トラブルを避ける情報開示のポイント

「知らなかった」では済まされないケースもあるため、物件に関する情報は正確かつ率直に伝えることが重要です。

過去の修繕や雨漏り、近隣との問題なども、事前に明示しておくと安心です。

よくある質問と誤解

- 「重説はすべて業者がやる」と思っていない?

-

たしかに重説は宅建士が行いますが、その内容の正確性には売り主の情報提供が不可欠です。

「全部まかせればOK」と思い込まず、自分の責任範囲もきちんと理解しておきましょう。

- 売り主が知らなかったでは済まないケース

-

たとえ気づいていなかった不具合でも、後から発覚すると買主に損害賠償を請求されることがあります。

見落としや把握不足が原因でも、売り主の責任を問われることがあるため注意が必要です。

- 売主がプロでなくても責任を問われる?

-

個人の売り主であっても、契約内容に対する責任が免除されるわけではありません。

「素人だから」は通用せず、売買契約における義務や説明責任はしっかり果たす必要があります。

まとめ

不動産売買における重説(重要事項説明)は、基本的に宅建士が買主に対して行うものですが、売り主も情報提供の面で関与が求められます。

特に宅建業者が売り主となる場合は、重説の義務も発生します。

また、個人売主であっても、物件状況の正確な開示や契約不適合責任の理解が不可欠です。

トラブルを防ぐためには、「知らなかった」では済まされない場面があることを理解し、誠実な対応を心がけることが大切です。